Se ami la bellezza e il sapore delle vecchie case, saprai anche conservarne il valore.

Ottimi motivi per ristrutturare una casa in pietra.

“Quella casa non è altro che un mucchio di pietre”. Quante volte abbiamo sentito questa espressione riferita a una vecchia casa? Insomma, a un cattivo affare? Tuttavia, con il diffondersi di una sensibilità maggiore volta al recupero e alla tutela del nostro patrimonio architettonico, artistico e naturale, la percezione del valore delle abitazioni tradizionali, anche di quelle lasciate andare in abbandono, è cambiata.

In alcuni territori in particolare, specialmente quelli a forte vocazione turistica, investitori (spesso stranieri) hanno acquistato le vecchie case facendo di queste costruzioni il loro “buen retiro” in luoghi pieni di fascino e storia disseminati nella nostra penisola.

Infatti, secondo gate-away.com, il portale italiano dedicato agli acquirenti esteri che cercano casa nel Bel Paese, “L’Italia è la meta ideale per il 71% degli acquirenti internazionali alla ricerca di una seconda casa all’estero”. Il portale stesso ha registrato nel 2022 oltre 2 milioni di utenti che hanno cercato casa in Italia e tra queste spiccano le “farmhouses” di Umbria, Marche, Toscana, Puglia, Sicilia… dove, non a caso, è la pietra a fare da padrona.

Di cosa parla questo post:

- Il valore e la bellezza delle case tradizionali

- Il recupero edilizio e il recupero dei materiali: la pietra

- Una pietra locale: la pietra di Langa

Il valore e la bellezza delle case tradizionali.

Ogni vecchia casa dovrebbe poter diventare una residenza moderna conservando il proprio immenso valore. E parte di questo valore sta nei materiali con cui è costruita.

Da sempre l’uomo interviene nell’ambiente in cui vive e produce. L’opera dell’uomo è condizionata da tanti fattori come il clima, le condizioni socio economiche, le mode. Tuttavia, il paesaggio, l’intervento umano e l’ambiente sono un’unità e alla sua alterazione non si rimedia.

Negli anni della mia infanzia le ristrutturazioni rispettose dell’esistente erano praticamente assenti e si preferiva tirare giù le vecchie case per ricostruirle interamente, a volte con criteri di maggior comfort solo apparenti. Ad esempio case fredde d’inverno e calde d’estate con muri sottili, una coibentazione insufficiente e materiali che, a lungo andare, avrebbero rivelato la loro minore qualità.

Era difficile, a quei tempi, progettare con lungimiranza. Non esisteva ancora una cultura della tutela del patrimonio architettonico e della salvaguardia del paesaggio. In questo processo non solo si perdevano stili e funzioni delle abitazioni tradizionali, ma anche i pregiati materiali: le tegole tradizionali, i muri in pietra, i vecchi mattoni, le piastrelle in pietra o cotto.

Le pietre diventavano cumuli abbandonati nei prati, tra cui si facevano spazio rovi e nidi di vespe. Il know how di chi, generazione dopo generazione, costruiva muri in pietra andava perdendosi. Sapientemente i “nostri vecchi” avevano tirato su case e cascine, muri a secco per i terrazzamenti, torri, chiese e palazzi.

Mio padre, affascinato da questo sapere già da ragazzo, volle imparare a fare il muratore. Nel tempo libero fece l’apprendista nel cantiere di una casa in costruzione in paese. Questa residenza ha i muri esterni in pietra a vista e una bellezza intrinseca, dovuta alla qualità globale del progetto, che resiste al tempo e alle mode edilizie.

A questa passione mio padre era portato da un sentimento di identità e di appartenenza al proprio territorio, oltre che un vivo interesse per l’arte, la storia e la geografia che avevano fatto il suo background di insegnante. Anche oggi il tema della conservazione è un fatto di identità, ma anche e soprattutto una necessità.

Consumo di suolo: no, grazie.

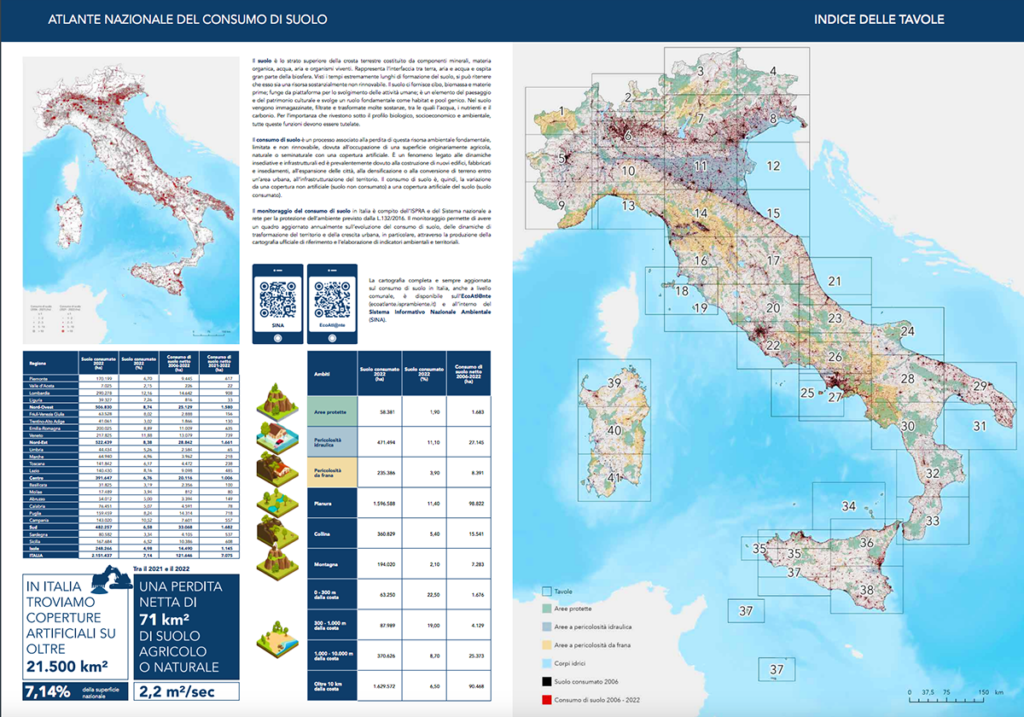

Il Rapporto Nazionale “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022” di ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ci dice che consumiamo il suolo con cifre da record: “Con una media di 19 ettari al giorno, il valore più alto negli ultimi dieci anni, e una velocità che supera i 2 metri quadrati al secondo, il consumo di suolo torna a crescere e nel 2021 sfiora i 70 km2 di nuove coperture artificiali in un solo anno.” Il cemento con cui inondiamo il territorio, inoltre, “rendendo il suolo impermeabile, oltre all’aumento degli allagamenti e delle ondate di calore, provoca la perdita di aree verdi, di biodiversità e dei servizi ecosistemici, con un danno economico stimato in quasi 8 miliardi di Euro l’anno.”(Fonte: https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/suolo/copertura-del-suolo)

Inoltre: “Il territorio italiano è in continua evoluzione, subendo processi e trasformazioni di uso e copertura che non sempre sono in equilibrio (coerenti) con il paesaggio esistente e con l’eredità di un passato che costituisce uno straordinario fattore di identità culturale e nel quale è possibile leggere il succedersi dei secoli, delle civiltà, della storia e quindi lo svolgersi della vita delle comunità. È quindi necessario riflettere su tali processi di trasformazione, sul valore del suolo inteso come risorsa e su come assicurare le condizioni adatte a una corretta politica di governo e di gestione sostenibile del territorio.” (I grassetti sono miei).

Dal sito è inoltre scaricabile l’atlante nazionale del consumo di suolo con 41 tavole tematiche a scala 1:250.000 per avere un quadro di tutto il territorio italiano su come il consumo di suolo si distribuisce rispetto a territorio e acque, e come coinvolge anche luoghi di alto interesse naturalistico e aree critiche per la prevenzione dagli effetti disastrosi degli eventi climatici estremi.

Per questo credo che, in un mondo vorace che consuma risorse e suolo, si possa considerare determinante la questione del restauro architettonico e dell’utilizzo di materiali di recupero. Per alcuni fondamentali motivi.

Il recupero edilizio e il recupero dei materiali: la pietra.

Perchè ha senso ristrutturare una casa in pietra? Perchè riutilizzare le pietre dei nostri campi e dei nostri fiumi?

- Per ragioni estetiche innanzitutto, per la bellezza e il calore intrinseco al materiale stesso. Ragione per cui anche i muri interni vengono lasciati in pietra a vista. Perchè con le loro tipiche texture e sfumature le pareti in pietra donano unicità e calore agli ambienti.

-

Per un senso identitario, per non disperdere bensì rinsaldare il nostro patrimonio materiale, ma anche spirituale e di cultura. Mi riferisco alla lavorazione stessa della pietra nelle diverse forme e circostanze e secondo le tecniche costruttive e gli usi dei diversi territori. La pietra locale, come anche il legno, ad esempio, definisce il carattere estetico di un luogo, collaborando a perpetuarne la storia.

Per questo la ristrutturazione filologica recupera il patrimonio edilizio mantenendo l’aderenza all’originale. - Per le caratteristiche funzionali della pietra come la resistenza, unita a un buon isolamento specialmente dal caldo e specialmente nelle antiche case rurali dove i muri erano molto spessi. E anche perchè la pietra locale si inserisce senza sforzo nel contesto paesaggistico. Inoltre, la pietra è resistente e non necessita di manutenzione come avviene ad esempio per l’intonaco che, a seconda degli sbalzi di temperatura e dell’umidità della zona, bisogna mettere in conto di rifare dopo qualche lustro. Come si suol dire: la pietra è senza tempo.

- Per un motivo etico. Il suolo non può più essere depredato. Riutilizzare e sanare il più possibile manufatti e materiali è un fatto etico, ma anche creativo e di sviluppo. Inoltre, la qualità del livello tecnologico di un Paese avanzato non può prescindere dal riciclo e riuso dei materiali.

Una pietra locale: la pietra di Langa.

Un esempio di pietra locale è la pietra di Langa. Siamo nelle colline dette Langhe (o Langa), zona di vini e di tartufi del Basso Piemonte, territori tra alessandrino, astigiano e cuneese. In particolare le zone denominate Alta e bassa Langa, Valle Bormida, Roero e Monregalese dove si incontrano i contrafforti dell’Appennino ligure.

Questo è un territorio ricco di specie vegetali e con un microclima particolare. Qui le vecchie case e i cascinali, ma anche i fabbricati di servizio come forni, stalle e fienili erano perlopiù costruiti in pietra, e solo il corpo principale, l’abitazione, aveva spesso la facciata intonacata.

Tecnicamente la pietra di Langa è composta da marne argillose (argilla e calcare) e arenaria grigia (tenera e stratificata). In questo territorio si trovano pietre di diverse pezzature e fogge. In base alle loro funzioni all’interno del fabbricato si scelgono pietre grandi per i basamenti e pietre a cuneo per costruire spigoli o chiavi di volta, specialmente per la realizzazione di archi che sono un elemento strutturale tipico di queste zone.

La pietra si trovava dissodando i campi da coltivare o nei letti dei torrenti. Dallo scavo stesso per le fondamenta della casa si procuravano le pietre per costruire. Con un duro lavoro di piccone le pietre venivano ricavate dalla vena affiorante nel terreno. Inoltre, si riutilizzavano le pietre delle case distrutte.

Le pietre più belle per colore e uniformità servono per i muri delle facciate. Ricordo vivamente mio padre che, impegnato nel rivestire il muro di contenimento del giardino, sceglieva una pietra, la ponderava tenendola nel palmo della mano e poi, con un preciso colpo di mazza, la ritoccava sbeccandola anche più volte, per poi inserirla correttamente e con soddisfazione nella sede preparata.

E lì (come avviene necessariamente per la tecnica del muro a secco) la pietra doveva stare comoda, su almeno tre punti di appoggio per non muovere o traballare, a salvaguardia del muro intero, come da centinaia di anni si fa nell’architettura rurale della nostra penisola.

Di cosa parla questo post:

Lascia un commento