Di cosa parla questo post:

La tutela del paesaggio, il bene paesaggistico e il vincolo paesaggistico.

Natura e cultura nella definizione di paesaggio.

Uno sguardo dell’arte sul paesaggio: le rocce nella pittura.

Il concetto di paesaggio si dà per scontato, ma di cosa si tratta veramente? E perchè salvaguardare il paesaggio è così importante?

Il panorama, va da sé, incide sensibilmente sul prezzo di un immobile e può farlo aumentandone il valore anche del 10%. Così infatti è valutata la presenza di una vista panoramica, mentre il solo affaccio esterno può portare un 5% di incremento. Un altro 10% è dato dalla luminosità e dalla presenza del sole diretto.

Un dato economico, quindi, diventa un ulteriore valido motivo per tutelare il paesaggio dei nostri borghi, campagne e città.

Non solo un territorio ben gestito e salvaguardato vede incrementare il valore economico degli immobili, ma aumentano anche le attività produttive che in esso possono svilupparsi legate a un turismo sostenibile e di qualità. Per non parlare poi della qualità di vita generale che salubrità e bellezza donano alla popolazione residente.

Ma da quando ci si prende cura del “paesaggio”?

La tutela del paesaggio, il bene paesaggistico e il vincolo paesaggistico.

Le norme a tutela del paesaggio compaiono agli inizi del ’900. In quest’epoca si sviluppa la consapevolezza della necessità morale di frenare le devastazioni del territorio. Bandi a tutela del patrimonio storico-artistico furono già emanati dai Borboni e dallo Stato della Chiesa nell’Italia preunitaria.

Nel 1939 due leggi, una per il patrimonio artistico e una a tutela delle bellezze naturali e panoramiche anticipano l’Art. 9 della nostra Costituzione.

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.” (Art. 9 Costituzione Italiana).

Nel 1972 la competenza va alle Regioni e con la legge Galasso del 1985 gli enti locali devono sottoporre i loro interventi alle Soprintendenze che li autorizzano. Da qui in poi la tutela del paesaggio passa anche per l’obbligo di presentare una Relazione Paesaggistica (semplificata e snellita nel 2017) che Comune o Regione devono fare come autovalutazione dell’intervento proposto in aree sottoposte a tutela. L’intervento deve essere conforme al piano paesaggistico regionale e alla Soprintendenza rimane l’ultima parola.

La Relazione Paesaggistica deve permettere di verificare la compatibilità dell’intervento e accertare che questo sia coerente con gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale.

In Italia il Piano Paesaggistico Regionale è uno strumento di Regione e Ministero della Cultura ed è disciplinato dal d.l. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il piano paesaggistico dovrebbe almeno comprendere:

- un’analisi delle caratteristiche paesaggistiche del territorio (naturale e storico insieme).

- l’elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico con la rappresentazione in scala perchè siano facilmente valutabili.

- i fattori di rischio e di vulnerabilità del paesaggio.

- gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate e quelli di tutela.

- gli interventi di sviluppo e come si inseriscono correttamente nel contesto paesaggistico.

Secondo il Codice dei Beni Culturali aggiornato al 2024, articolo 131, il bene paesaggistico è definito come il “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.” Mentre la “tutela del paesaggio” disciplina gli interventi sul paesaggio, i quali devono assicurare “la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.” Inoltre, valorizzare il paesaggio vuol dire far conoscere, informare, riqualificare nel rispetto della tutela, appunto, del paesaggio stesso.

L’identità e l’interesse pubblico fondano quindi il concetto giuridico di paesaggio, mentre l’articolo 136 individua la bellezza come uno dei focus per la definizione di cosa sia un bene paesaggistico, ovvero:

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Ma che cos’è una “non comune bellezza”? Come cogliere un “cospicuo carattere di bellezza?”

“Belvedere”, “bellezza panoramica”, “spettacolo”, “godimento estetico”… Solo a pronunciarlo, il bello fa stare meglio e ci rende orgogliosi del patrimonio che abbiamo. Pensiamo a come il “sommo poeta” rese immortali nella Divina Commedia rocce, rupi, boschi, acque della nostra penisola: le foreste casentinesi, il Valdarno, la cascata dell’Acquacheta, le Alpi Apuane, la rocca di San Leo o la Pietra di Bismantova… D’altronde se da secoli viaggiatori e artisti approdano nel nostro Paese alla ricerca di ispirazione estetica, un motivo c’è.

Il bello, però, non è semplice da circoscrivere e, per stare dal parte dei bottoni, possiamo dire che tutelare è meglio che non farlo! L’art. 142 ci aiuta elencando le aree naturali tutelate per legge:

- i territori costieri e i territori confinanti ai laghi (fino a 300 metri dalla linea di battigia);

- fiumi, torrenti, corsi d’acqua e le relative sponde o piedi degli argini (fino a 150 metri);

- le montagne (sopra i 1.600 metri slm per la catena alpina e 1.200 per la catena appenninica e le isole;

- ghiacciai e circhi glaciali;

- parchi e riserve nazionali o regionali,

- foreste e boschi (anche se danneggiati dal fuoco, sottoposti a vincolo di rimboschimento);

- zone umide;

- vulcani;

- le aree archeologiche.

Queste aree sono soggette quindi al cosiddetto “vincolo paesaggistico”, perchè la loro bellezza sia preservata e gli interventi dell’uomo siano compatibili con questo scopo.

Il vincolo è un insieme di norme che disciplinano gli interventi edilizi e le opere di urbanizzazione nelle aree di pregio. Si tratta cioè di regole imposte su edifici o terreni di particolare pregio.

I vincoli paesaggistici non si possono ignorare e per conoscerli si deve consultare alcuni documenti comunali tra cui il Piano Urbanistico Comunale (PUC) e il Piano di Assetto del Territorio (PAT). Il Comune dove si trova l’edificio o il terreno deve rilevare se esiste il vincolo e chiedere un confronto con la Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e Ambientali, cioè l’organo periferico del Ministero della cultura della Repubblica Italiana che ha competenze definite dal “codice dei beni culturali e del paesaggio” in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e beni paesaggistici.

Il progetto edilizio deve essere molto dettagliato e rispettare i criteri paesaggistici e architettonici. Deve poi ottenere, per questo, un’autorizzazione dalla Regione dopo la valutazione e il parere positivo della Sovrintendenza.

Il vincolo paesaggistico può venire tolto solo in casi eccezionali e l’autorizzazione ottenuta garantisce la compatibilità dell’intervento con il vincolo presente.

Gli edifici con vincolo paesaggistico ex-lege (“in forza di legge”), cioè che si trovano in aree di territorio vincolate, con le dovute autorizzazioni possono essere ristrutturati, quindi anche demoliti e ricostruiti con incremento di volume e modifica di prospetti, tipologie e sagoma. Dopo il rilascio del PdC (Permesso di Costruire) i lavori devono iniziare entro un anno e concludersi nei successivi tre anni.

Quando si acquista un immobile si può chiedere al notaio, durante la compravendita, di informarsi presso la Soprintendenza della presenza eventuale di un vincolo paesaggistico. Inoltre, nel Piano Paesaggistico Regionale della propria regione, consultabile dai cittadini, sono iscritti gli immobili e i territori sui quali sussiste qualche vincolo paesaggistico.

Su un immobile sottoposto a vincolo la Soprintendenza ha il diritto di prelazione. Ciò vuol dire che il rogito deve sottostare ai tempi di esercizio di eventuale prelazione, cioè 60 giorni, e chi vuole comprare deve sapere che l’affare potrebbe, per questo, non andare a buon fine. L’eventualità è rara, ma la prassi comunque è di informarsi prima presso la Sovrintendenza se l’immobile è oggetto di interesse. La Sovrintendenza, poi, autorizzerà anche la ristrutturazione.

Se poi si vuole fare un bel restauro conservativo di un immobile, la norma dice che ”gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici” non hanno bisogno dell’autorizzazione paesaggistica.

Un edificio vincolato, in definitiva, non è gravato da oneri particolari. Rimane perlopiù un edificio di maggior pregio e quindi di maggior valore economico.

Natura e cultura nella definizione di paesaggio.

La Convenzione Europea del Paesaggio afferma che, oltre che essere fondamentale tassello della cultura dei popoli, il paesaggio è un elemento importante della qualità della vita, in senso spirituale, culturale e sociale, ma anche materiale perchè è una risorsa economica, fonte di reddito e ricchezza per gli stati europei.

All’articolo 6 la convenzione sottolinea la necessità di sensibilizzare società civile e autorità al concetto di paesaggio. Necessario è quindi formare degli specialisti che operino e che insegnino il valore dei paesaggi, il loro ruolo e la loro possibile trasformazione. I paesaggi vanno innanzitutto individuati e valutati.

Infatti per “paesaggio” si indica una certa parte di territorio (così come viene percepita dai popoli che lo abitano) il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Il Consiglio d’Europa istituisce anche un Premio del paesaggio a enti o consorzi che abbiano attuato azioni efficaci e durevoli di salvaguardia, gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi, e possano servire da modello per altri Paesi.

Il premio ha cadenza biennale ed è stato organizzato per la prima volta nel 2008.

Il Ministero della Cultura (MIC) opera una selezione tramite il Premio Nazionale del Paesaggio che viene conferito al progetto individuato quale candidato italiano a partecipare al Premio Europeo. La valutazione tiene conto della “capacità di valorizzare le qualità paesaggistiche dei luoghi, anche per quanto riguarda la promozione della dimensione territoriale dei diritti umani e della democrazia”, ponendo al centro valori, storia, qualità di vita e sviluppo delle comunità locali di cui il paesaggio è portavoce.

Il premio vede vincitori italiani il progetto del comune di Carbonia nel 2011 e quello su Bergamo e la Valle d’Astino nel 2021.

Il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, per questo devono essere salvaguardate la molteplicità e la varietà dei paesaggi.

I paesaggi sono quindi:

- naturali,

- rurali,

- paesaggi d’acqua,

- periurbani o misti,

- urbani.

La Convenzione, infatti, pone l’attenzione su tutti i paesaggi: quelli eccezionali, ma anche quelli quotidiani che svolgono un ruolo importante per la comunità che vi si riconosce, compresi i paesaggi degradati che possono essere migliorati.

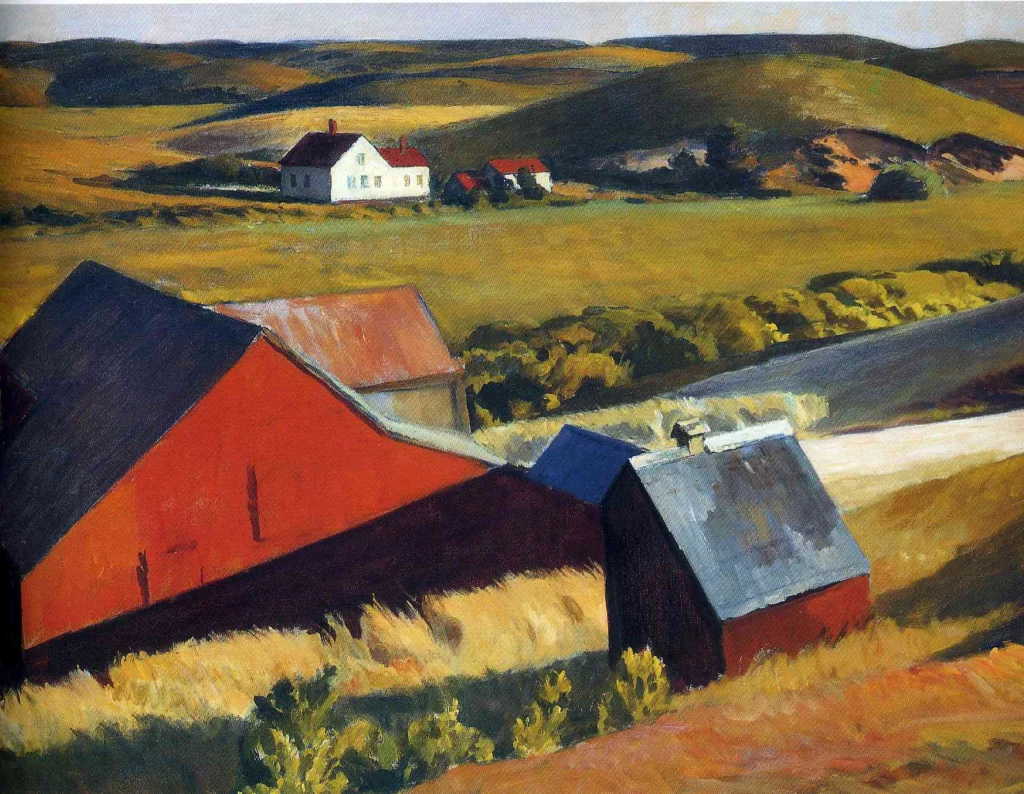

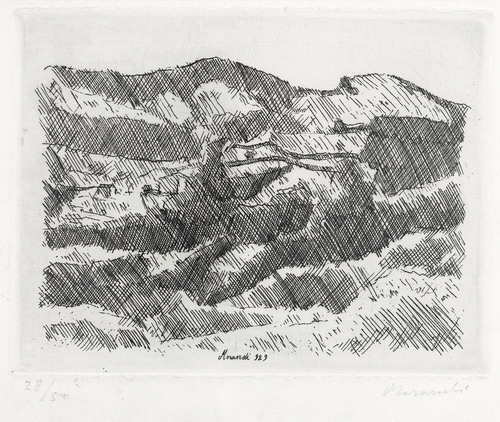

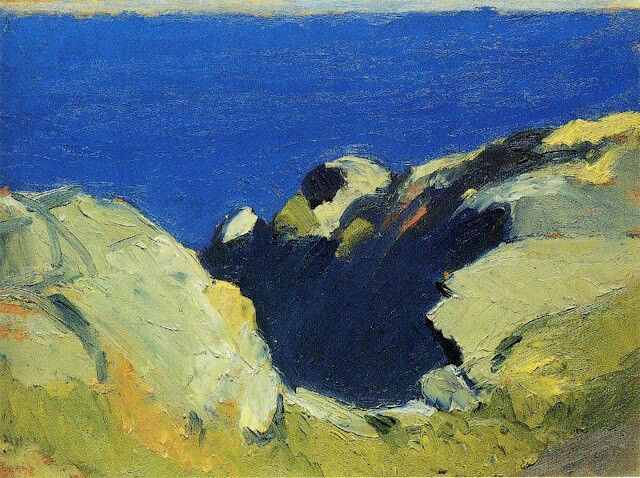

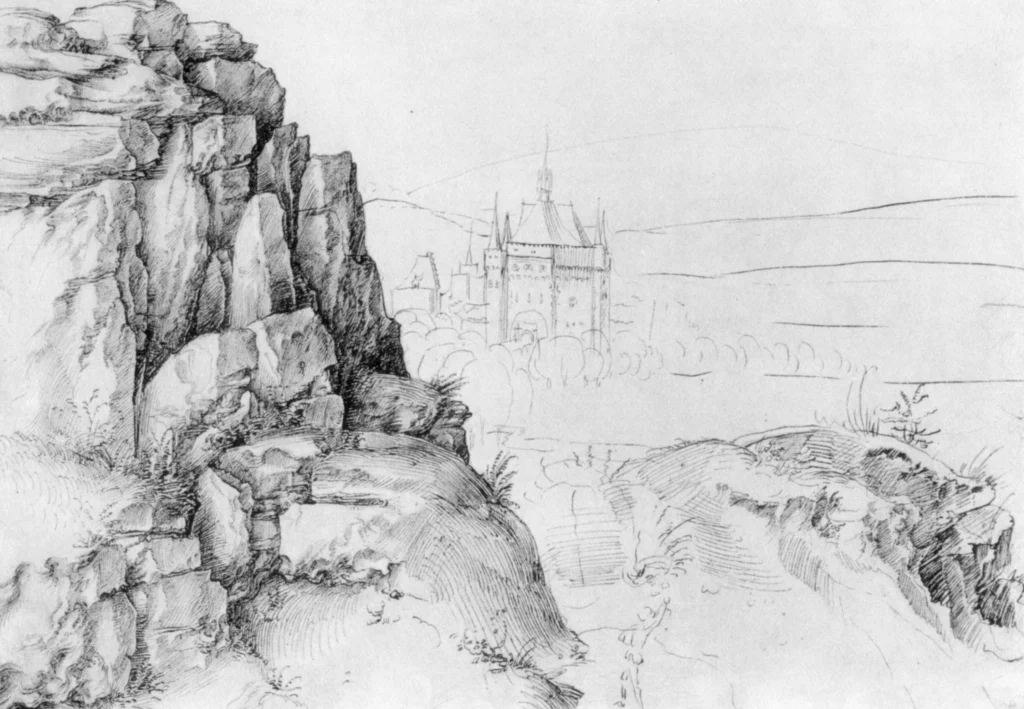

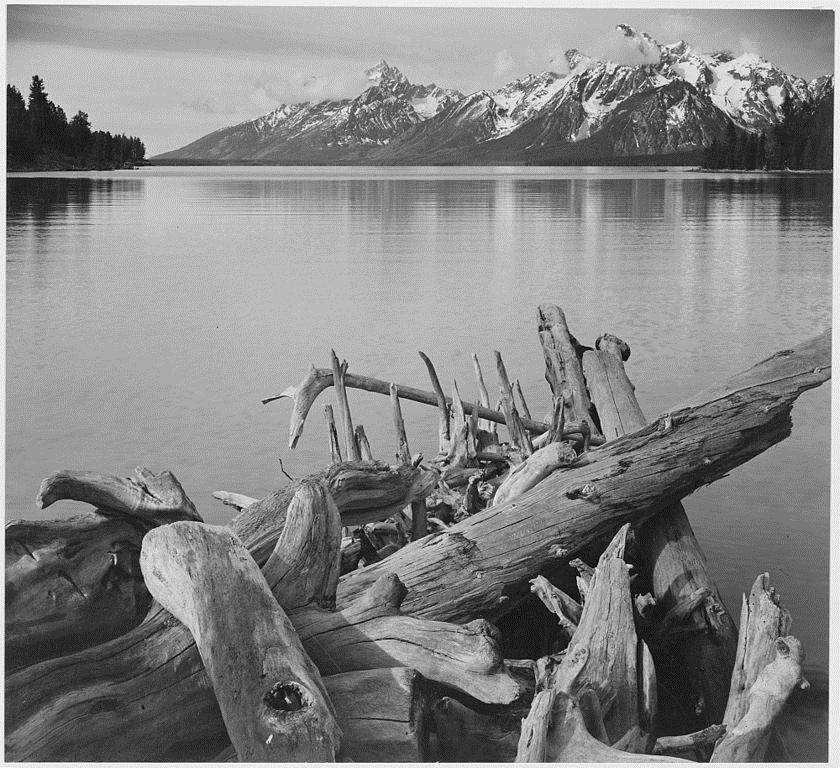

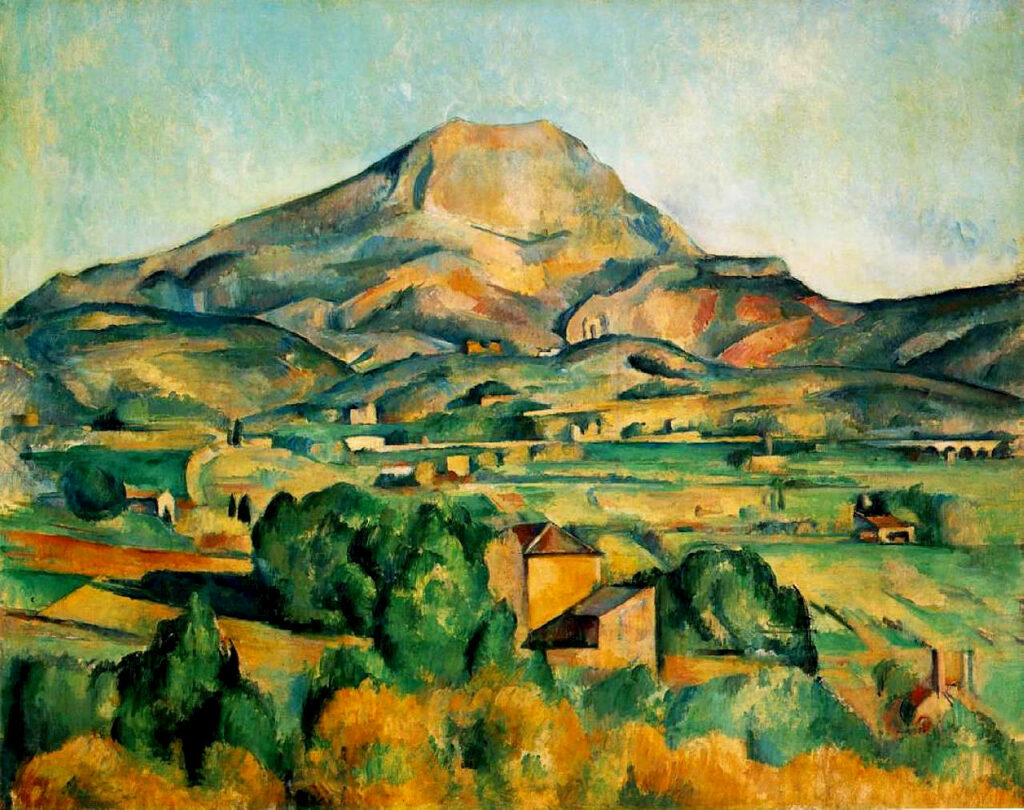

Se per un attimo torniamo con la memoria ai libri di scuola, non possiamo non pensare agli artisti che in ogni epoca hanno celebrato il paesaggio in capolavori di vedute, scorci e fondali. Il paesaggio attraversa la storia dell’arte: narra il mito e ingentilisce i muri delle antiche case di Pompei, racconta le stagioni nelle vedute a volo d’uccello del XV secolo, diventa colore puro e astrazione nell’arte moderna.

Da Leonardo ai Macchiaioli, da Durer a Turner fino alla fotografia contemporanea, il bello (e il sublime) della natura affascina oggi come ieri lo sguardo dell’essere umano imprimendosi nell’animo.

Tuttavia il concetto moderno di paesaggio supera l’idea di bella veduta e considera soprattutto il mix di fattori naturali e culturali. La percezione del paesaggio è non solo visiva, ma culturale. E paesaggio è anche ciò che i popoli riconoscono come tale.

Anche in questo la storia dell’arte però è pioniera, superando da sola i propri limiti concettuali e portando una continua innovazione nei soggetti che sceglie di rappresentare, come nelle tecniche. Nel corso dei secoli e delle generazioni artistiche, cioè, diventa arte ciò che prima non lo era. E il paesaggio non fa eccezione.

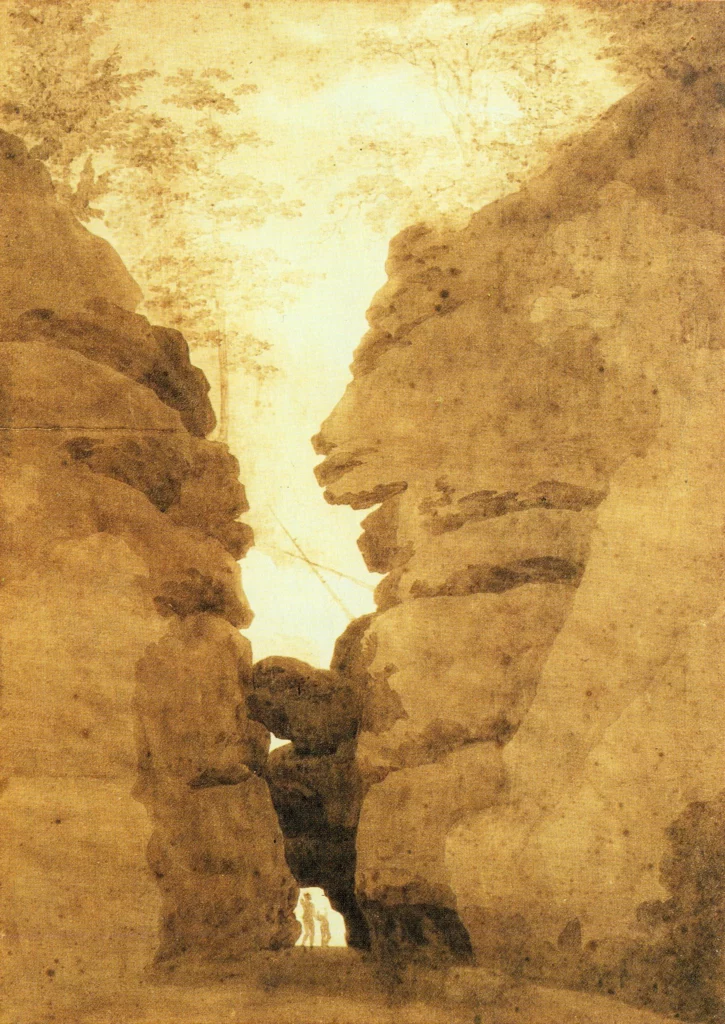

Uno sguardo dell’arte sul paesaggio: le rocce nella pittura.

Il “paesaggio” è fatto di elementi nello spazio, e di certo è fatto anche di “sguardo“. Un qualcosa si interpone tra le due cose: un cervello che decodifica e seleziona la materia sensibile (spettro, luce, ombra, volumi, vuoti, linee, pesi, equilibri…) per costruire una narrazione e un vissuto personale. Lo costruisce per portarlo agli altri (non a caso il “punto di vista” ha valore sia sensoriale che metaforico).

Per questo concludo recuperando il punto di vista di questo blog: la bellezza della pietra, prendendo dall’arte sommi esempi di pietre che si fanno paesaggio. Buona “visione”, quindi.

Lascia un commento