Vecchie architetture per nuove funzioni.

Dai trulli pugliesi ai trabocchi tipici abruzzesi e molisani, dai mulini a vento ai fari, dalle tonnare alle filande, non sono rari oggi i cambi di destinazione d’uso per architetture della tradizione che vengono riadattate alla fruizione contemporanea.

Trattorie, agriturismi, negozi o abitazioni sorgono in quelle che erano fabbriche e laboratori artigiani, vecchi fienili, depositi e cantine o chiese sconsacrate. Le epoche cambiano e con loro cambiano usi, costumi e soprattutto consumi. L’architettura storica, patrimonio immenso di tradizione e cultura, testimonia una vita passata e si evolve, diventa materia di straordinaria bellezza da far rivivere in nuovi spazi di fruizione.

Di cosa parla questo post:

Il ciabot: idea per un rifugio contemporaneo in pietra a secco

Il crotin: conservare i cibi ai tempi dei nostri bisnonni

Il ciabot: idea per un rifugio contemporaneo in pietra a secco

Le Langhe sono conosciute perlopiù per i pregiati vigneti, ma questa monocoltura diffusa soprattutto nelle zone del Barolo e del Barbaresco ha soppiantato negli anni la maggior varietà di colture che anticamente era presente.

Vi era cioè un’economia di sussistenza basata sulla presenza diffusa di famiglie di contadini e allevatori di pecore che costruivano la propria cascina in questi vasti territori, spesso in luoghi impervi tra boschi e noccioleti. Le Langhe, infatti, sono un insieme di dorsali molto vasto che si estende per circa 1300 km quadrati. Il panorama oggi è cambiato, ma alcuni decenni orsono queste colline si mostravano variopinte nelle coltivazioni di grano, mais, orzo, leguminose ecc.

Nella “Bassa Langa”, come nell’“Alta Langa” le dorsali sono allo stesso modo punteggiate ancora oggi da casotti in pietra a secco, ora diroccati. Queste strutture dalla forma di piccole case sono vecchi ricoveri per attrezzi, uomini e animali, e servivano come appoggio e ristoro durante le lunghe ore di lavoro quotidiane trascorse in campagna, in luoghi anche molto isolati.

Il ciabot è una sorta di casupola o casotto, anche detto “cascinotto”: un piccolo edificio di servizio che oggi, ristrutturato, può diventare una mini residenza. É infatti possibile riadattare un ciabot inserendo i servizi igienici e un angolo cottura per renderlo abitabile come residenza temporanea di tipo turistico. Le accortezze per mantenere la struttura originale sono tante, tra cui quella di inserire le tubature dentro apposite contropareti per non intervenire sulla struttura muraria in pietra.

I ciabot venivano usati come abitazione di fortuna, deposito di attrezzi per contadini, vignaioli e boscaioli. Si trovano disseminati nei fondi agricoli e sono una particolarità del paesaggio collinare delle Langhe. Erano costruiti in pietra lasciata a vista con gli spigoli irrobustiti da pietre più grandi.

Il ciabot è formato da un unico vano, a forma quadrata o rettangolare, è a un piano, o talvolta a due piani. In questo caso il solaio intermedio è fatto di travi e da un assito in castagno. Di solito lo si trova a mezza costa sul pendio, per cui si poteva accedere al secondo piano usando la pendenza del terreno. Il tetto è a due falde con lastre di pietra irregolari o coppi. Quando si trovava nei boschi di montagna fungeva da essiccatoio per le castagne.

Per ristrutturarlo senza snaturarlo non bisogna operare ampliamenti alla struttura, e non bisogna variare il rapporto dell’edificio con il suolo, ma si può rendere abitabile l’interno risanando i muri e inserendo un soppalco aperto realizzato con una struttura in ferro o legno, senza la costruzione di solai in cemento. Il ciabot è specie a rischio perché scomparendo l’agricoltura in questi territori rischia di morire con lei. Per questo ben vengano le ristrutturazioni e le nuove destinazioni d’uso, a patto di conservare le caratteristiche genuine dell’architettura originale.

Cascine e cortili

Le cascine avevano il cortile, ovvero l’aia, luogo anch’esso di lavoro. Nell’aia si batteva il grano, si facevano razzolare gli animali da cortile: dal cortile alla casseruola era un attimo! Il granoturco si metteva ad asciugare sulla lobia, il tipico balcone coperto da archi o da un ballatoio in legno o ferro che univa esternamente tutte le camere del primo piano.

Spesso i ballatoi erano ornati da lambrecchini e avevano tralicci orizzontali in legno, pertiche parallele o semplici rami legati o inchiodati a dei montanti, a sostegno delle pannocchie o degli altri cereali messi ad essiccare al vento e al sole. I lambrecchini, detti feston, ornavano anche i tetti.

“Sull’aia liscia e soda come un tavolo di marmo, saliva il fresco della sera…” così comincia il racconto Notte di Festa di Cesare Pavese.

L’aia era infatti uno spazio aperto e pianeggiante, la cui superficie era di terra battuta o ricoperta da un battuto di cemento. Intorno all’aia, che era sempre esposta a sud, o nei pressi, si affacciavano la casa, il fienile, la stalla, il porcile, il pollaio, il granaio, il pozzo, il forno che formavano dei veri e propri nuclei rurali di una certa complessità e bellezza. Tra gli edifici, strade e percorsi avevano una rudimentale pavimentazione in pietra, specie se disposti in pendenza, come avveniva nelle piazzette dei paesi o nei sentieri di campagna, detta sternia.

La sternia è un selciato composto da pietre disposte a taglio che permetteva di non scivolare in inverno quando si formava il ghiaccio e di far procedere carri e animali evitando il fango. Purtroppo le sternie originali sono andate quasi ovunque perdute, e i rifacimenti attuali solo in parte ne restituiscono la verità.

“Il noce riempiva mezzo il cielo, ma un gran tratto dell’aia restava scoperto e biancheggiava: io passavo su quel bianco, e la notte era tanto serena che mi vedevo sotto i piedi la mia ombra”. Da Insonnia di Cesare Pavese.

Una volta la cascina era un microcosmo. Era prospera se il suo territorio era ricco e facile da coltivare. In tutti i casi era un organismo autonomo e autosufficiente. Tutti i componenti della famiglia o delle famiglie che vi abitavano collaboravano al lavoro e molte attività si svolgevano in comune. Le case erano simili perché simili erano le esigenze e le capacità degli abitanti che si tramandavano il saper-fare. La manutenzione continua dei fabbricati li faceva perdurare per decenni. Le architetture, cioè, si mantenevano intatte di generazione in generazione.

Il crotin: conservare i cibi ai tempi dei nostri bisnonni

A quei tempi, senza le tecnologie contemporanee, era fondamentale, e non facile, avere acqua disponibile. Per questo in pianura come in collina, o in montagna, l’uomo ha cercato i metodi più efficaci per conservare l’acqua evitando paludamenti o infiltrazioni nel terreno.

Nelle Langhe il clima è subcontinente e tra i più aridi della Padania, con influssi mediterranei più ci si avvicina all’Appennino. Qui i contadini avevano imparato a sfruttare le vene d’acqua che emergevano tra gli strati rocciosi. Tipicamente queste rocce sono strati di arenaria, sabbia (permeabili) marna, argilla (impermeabili), disposti con un’inclinazione di circa 15° che determinano due versanti: il “poggio” a nord-ovest, fresco e franoso, e “reggipoggio” a sud-est, più arido, con il pendio più dolce, ma instabile, utilizzato quindi per l’agricoltura.

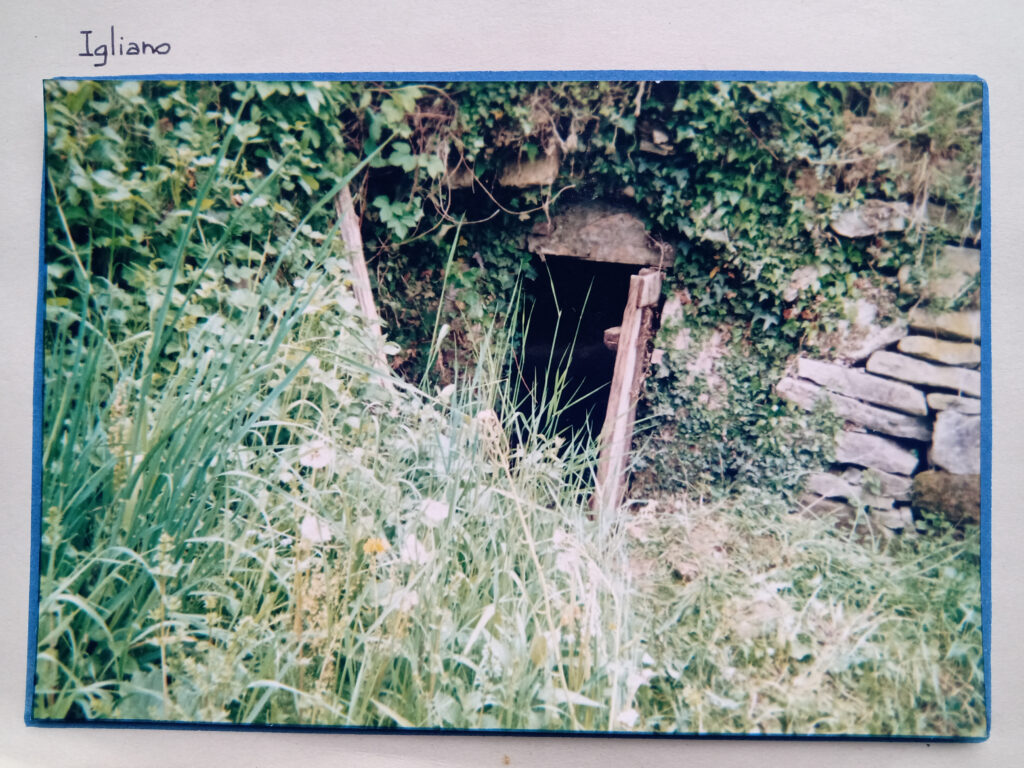

Dove l’argilla impermeabile faceva affiorare l’acqua, questa era raccolta in vasche ricavate nel terreno, specie nei muri di contenimento dei terrazzamenti, e coperte con una volta in pietra arenaria. Queste costruzioni sono i crotin (o crutin), cioè piccole grotte scavate nella pietra, a volte precedute da un cunicolo che porta nella “stanza” vera e propria. Spesso contengono acqua, anche alta, e sono diventati habitat naturale per felci perenni (la Capelvenere) e un piccolo anfibio, il Tritone, dalla forma affusolata e dalla pelle nuda.

Questi micro ambienti tipici erano utilizzati per conservare e stagionare i cibi, in assenza dei frigoriferi. L’acqua, che era pura e fresca, si usava per bere, per lavarsi e altri usi. Spesso vi si conservavano i cosiddetti “guret” cioè le fronde dei salici che servivano per legare le viti. In tempo di guerra i crotin, come veri bunker nascosti nella vegetazione, hanno protetto donne e bambini, ma anche gli animali, dai rastrellamenti tedeschi. Ma dove si trovano, oggi, i resti dei vecchi crotin? Aperta la caccia al crotin!

Lascia un commento